12月15日 (金)

嘉義には2泊して、今日は南回りに台湾をぐるりと半周して東部の玉里まで鉄道旅。

早起きをして市場へ果物を仕入れに行く。

台湾ではこの季節にあまり果物の種類がないらしい。

日本でもこの時期の果物はミカン程度だろうけど、台湾でもそうらしくオレンジを少し買う。

昨日も来たけれど、昨日買ったのは梨と釈迦頭。

いずれもタイと比べると果物の値段が高い。

朝食は駅に向かう前に朝食屋でサンドウィッチを仕入れる。

テイクアウトの店で、サンドウィッチやハンバーガーなどを作りながら売っている。

若いスタッフ数人で回していて、きびきびとして手際がいい。

見ていて気持ちがいいくらいだ。

行列ができるほどの人気店のようで、出来上がりまで少し待たされたけれど、店員の動きを見ているだけで飽きない。

嘉義から乗り込んだ特急は台東までで、新型の自強号。

そんなに混んでないだろうと油断していたけれど、2週間くらい前に3人分の予約をしようとしたら既に一緒の並び席は確保できず、私だけ隣の車両となってしまった。

途中にいくつもの駅に停車し、そのたびに降りる人がいる。

空席ができてもすぐそこに乗り込んできた人が座ってしまう。

チケットの予約コントロールが上手くやっているのだろう。

私の隣の席は男性で、ノートパソコンで営業会議をやっていた。

電車の中から会議に参加するなど、時代が変わったようだ。

私は車窓を眺めていたけれど、台湾南部の南国らしい光景は減って、近代的な建物が増えている。

以前ならこの季節にサトウキビ列車が見られたりしたものなんだけど、まったく見られない。

そんな沿線風景のなかで、黒い貨車を見かけた。

昔の日本でもよく見かけた2軸の小型有蓋車。

日本ではワムとよばれた貨車。

台湾ではまだ現役でこのような旧型の貨物列車が現役なようだ。

和夫妻とは別々の車両であったけれど、台東に近づくにつれてようやく車内に空席が目立つようになった。

車窓には太平洋が青く見える。

特急は遅れもなく順調に走っている。

我々の目的地は玉里で、台東で乗り換える必要がある。

乗り換えようと思っている列車への乗り継ぎ時間は3分しかない。

しかも、和男さんの足も心配で、数分でも特急が遅れたら乗り継ぎに失敗しそう。

そんな心配があったので、台東から玉里までの切符は事前に予約してこなかった。

でも、台東まであと少しの距離に来たけど、特急に遅れは出でいない。

乗り継ぎできる可能性も高まっている。

ネットを使って台東から先の切符の予約を試みる。

3人分の予約は簡単にできたけれど、電子式の切符はスマホ一台に一人分しか対応していないらしく、和女さんのスマホにも急いで台湾鉄道のアプリをダウンロード・インストールする。

和男さんのスマホへも同じことをしようとしたけれど、どうもうまくいかない。

和男さんの分は私の予備スマホを使って対応させる。

慌ただしくバタバタしたのだけれど、台東駅に到着するまでには3人分の切符を確保できた。

そして、有難いことに乗り継ぐ列車は到着ホームのすぐ向かい側に停車しており、心配していた乗り換えも楽々だった。

台東からの列車は急行の莒光号。

電気機関車が引っ張る客車編成で、クリーム色とオレンジの車体。

昔はデラックスな車両として、ちょっと割高な印象だったけれど、今では一般の列車の運賃が高くなったからか、割安な印象。

台東から玉里まで一人119元。

古い車両だけれど車内は綺麗にしてあり、シートはさっき乗った最新式の特急と比べるとずっとゆったりしている。

車内はガラガラで、座席の予約が必要なかったんじゃないかと思えるほど。

3人一緒に座れるけど、台東から玉里までは海沿いではなく、両側を山に囲まれていて、特別景色が楽しいと言った感じではないのが残念。

そんな風景の中をのんびり走り、ときどき駅に停車。

池上と言う駅では、下り列車との交換でしばらく停車する。

[オレンジ色のが莒光号]

お昼過ぎに玉里駅に到着。

新しくて大きな駅だけれど、駅前は眠ったような街だった。

車もあんまり走っていない。

この玉里で昼食をとってから安通温泉に向かうわけだけれど、玉里には玉里麺という名物がある。

台湾の人以外には、玉里麺が普通の台湾の麺とどう違うのかよくわからないけど、口コミ評価の高い馬蓋先美食玉里麺という店を探して入った。

普通の食堂だけれど、眠ったような玉里の街の中にあって、この店内だけはほぼ満席と言うくらいにお客さんが入っていた。

一昨日の奮起湖での駅弁もそうだけれど、台湾ではこの手のB級グルメが流行らしい。

もっとも、この店のメニューは玉里麺一杯が70元とそれほど高くない。

太めの中華麺に煮卵とチャーシュー、青菜などが乗っている。

私は乾という汁なし麺にした。

丼の底に濃厚なタレがあり絡めていただく。

玉里駅前から安通温泉まで、宿に電話をしたら迎えに来てくれると思っていたけれど、電話をしても送迎サービスはないと言われる。

駅前で玉里温泉へ行くバスを待つけれど、バスがいつ来るのかよくわからない。

Google Mapでは、すぐにバスがくるように表示されるけれど、しばらく待ってもバスが来る様子がない。

そのうちに和男さんが痺れを切らして、「タクシーじゃダメなの」と不満を漏らす。

温泉までちょっと距離もあり、旅費を節約しようと思ったけど、タクシーに乗ったところでそんなに高いわけでもない。

タクシーの運転手は前回の嘉義での運転手に輪をかけたくらいに日本ビイキ。

日本語は単語をいくつかくらいしかわからないようだけど、一生懸命玉里の説明をしようとするし、日本のことを話題にしようとする。

玉里温泉まで255元をメーターが示していたけれど、250元でイイと言う。

そればかりかタクシーから荷物を降ろすときに「地元のオレンジ」と言って和女さんにオレンジを何粒か手渡した。

安通温泉は大きな温泉宿で、片言の日本語がわかる女性スタッフがおり、チェックイン開始時間は3時からだという。

部屋にはまだ入れないけれど、外にある露天風呂には入れるというので、荷物を預かってもらい露天風呂へ向かう。

露天風呂は宿泊者以外に日帰り客の利用もできるようになっている。

設備はメンテナンス不足のところはあるけれど、湯量は豊富。

遊戯施設みたいに滑り台なんかもある。

浴槽はいくつもあり、お湯の温度も熱いものから温いものまである。

ここでは水着着用で、男女一緒だから温水プールか小さめのサマーランドって感じ。

でも、椰子の木があったりして、野趣味もあり、雰囲気は悪くない。

脱衣所の横には内湯の大浴場もあり、こちらは男女別で水着不要。

ちゃんと洗い場もあり、ちょっと薄暗い銭湯みたいな感じ。

[椰子の木がある露店風呂は台湾情緒だね]

時間になり部屋へ通される。

夫妻の部屋は露天風呂に面したツイン部屋。

私の部屋は内部屋で、窓と浴槽がない。

夫妻からはお部屋にあるお風呂が凄くよかったからとお風呂に呼ばれたけれど、私は外の露天風呂だけで満足なので辞退する。

宿は街道に面しており、通りの反対側には公衆浴場があった。

ここも露天で地元の人だろうかたくさんの男女で賑わっていた。

脱衣所のような施設は見当たらなかったけれど、みんなどこで着替えてるのかと気になった。

夕食前にも露天風呂に入る。

夕方になり、少し薄暗くなってからの方が浴場利用者が多いようだ。

子供連れも目立ち、嬌声が響く。

この浴場にはネコもいて、浴槽の縁でじっとしている。

台湾も少し気温が下がってきたので、ネコも温泉のそばで暖を取っているのだろう。

[ネコを眺めながらの入浴なんて日本でも人気になりそう]

夕食は「鍋」。

台湾の温泉宿での夕食は鍋が定番なのだろうか?

この夕食会場へ移動する前に、和夫妻と日本時代の温泉宿当時の建物を見に行った。

木造の建物は和風のカフェ風に改装されており、その実そこでは豚骨ラーメンを食べさせるラーメン屋になっていた。

畳敷きの個室があったり、大正ロマン風の部屋があったり、なかなか趣向を凝らしている。

和女さんはこのラーメン屋がすごく気に入ったようだけれど、夕食は選べない。

予約するとき夕食なしのプランにしておくべきだった。

[もとは警察の保養所]

宿の夕食会場には団体客がいて、大騒ぎであった。

その片隅に案内されるが、まますます夕食はラーメンにしておくべきだったとまた感じる。

その鍋は豚肉のしゃぶしゃぶのようなもので、やはり一人ずつの個人鍋。

タレだのご飯だのはバイキング式のセルフサービス。

私は嘉義で買って飲み残していた紹興酒を晩酌代わりとする。

食後にもまた露天風呂に向かう。

温泉宿は、好きなだけ大きな風呂に入れるのは嬉しい。

しかし、裸で入れる内湯は日中だけの営業だそうで、入浴できなかった。

夜に入り屋外露天風呂利用者は家族連れやグループを中心にますます混雑してきて、騒がしくなっている。

露天風呂ビューの部屋になっている和夫妻は露天風呂からの騒音でうるさい思いをしていないだろうか。

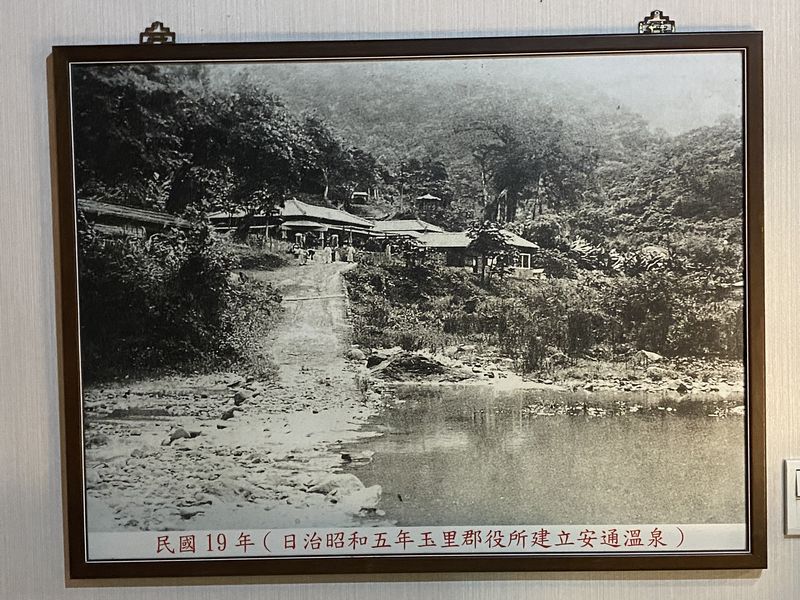

[昔は川のすぐ近くにあったようだ]

12月16日 (土)

今日はのんびり、チェックアウトは10時までで、それまで宿にとどまる。

ただ残念なのは、昨日までずっと好天に恵まれていたのに、今朝は今にも泣き出しそうな空模様。

気温もぐっと下がって肌寒い。

朝食前に前日下見をしておいた川沿いにある公衆露天風呂へ行ってみる。

宿を出る前に水着を着こんでおく。

タオルは宿のモノを借り出す。

朝早くから利用者が集まっている。

年齢層は高め。

どうやら車で車中泊している人もいるようだ。

台湾の人がこれほど温泉好きだったとは知らなかった。

[無料の公衆浴場としてはかなりレベルが高い]

お湯の温度は適温で、熱すぎず、ぬる過ぎず。

素っ気ない四角い大きな浴槽の縁にみんな並んで入浴しながら台湾語でおしゃべりしている。

台湾語なので何を話しているのかわからないが、常連同士のおしゃべりもあるようだし、見知らぬもの通しのちょっと遠慮がちなおしゃべりもあるようだ。

温泉は温かいが、外気温は冷たい。

河原でもお湯が湧いていて、河原の石を使って河原に自前の浴槽をこしらえようとしている人もいる。

わざわざ作らなくてもちゃんとした公衆浴場があるのに、キャンパーとしては自分専用の温泉を楽しみたいのだろう。

その気持ち、わからないでもないけど、できあがるころには身体が冷え切っているのではないだろうか。

[更衣室がないのがちょっと難点]

朝食は台湾式のバイキング。

パンもあるけど、おかゆ関連の方が充実している。

そして、朝食会場では昨晩の団体と一緒になり、空いている席へ適当に座るように指示される。

特別美味しいものもなく、印象に残るものもなかった。

チェックアウトは午前10時で、それまでまた宿の大露天風呂で入浴。

昨晩と同じネコがまた温泉脇にたたずんでいる。

ちょっと小雨も降りだしてきて、ますます肌寒い。

[小雨降る中で、ネコと入浴]

この日のスケジュールは、バスを乗り継ぎながら台湾東海岸沿いに花蓮まで出て、そこから特急で台北へ向かうというもの。

昼食は長濱と言うアミ族の村にある「一耕食堂」と言うところで予約を入れてある。

また、花蓮から台北への特急もグリーン車に相当する騰雲というシートを予約済み。

気になるのはバスで、どうやらGoogle Mapで示されるバスのスケジュールはあんまりあてにならないようだ。

以前は台湾のバスの動向をチェックできるアプリを入れていたけれど、いまは使えなくなっている。

温泉宿前にバス停があって、バスの時刻が掲載されているけど、始発のバス時刻だけで、何時にバスがやってくるかは記載されていない。

宿の人に聞くと10:50頃に来るはずと言う。

ジャンパーを着ても寒く感じるような、小雨降るバス停でバスを待つ。

本当に来るのか不安もある。

以前に台湾中部横貫公路にある大禹嶺というところでバスの待ちぼうけをしたという経験もあるので、バスの利用は半信半疑。

台湾東部の海岸線や青い太平洋は感動的にきれいだから和夫妻に是非とも見せたいと思って、わざわざ遠回りのルートで花蓮へ向かうことにしたけど、雨模様なので景色は期待できなさそう。

[宿の前でバスを待つ]

バスはやっぱり来なかったかな、仕方ないから昨日乗ってきたタクシーを呼ぼうかなと思ったところでバスがやって来た。

バスは小さなマイクロバス。

乗客は私たち以外に一人しか乗っていない。

しかし、このバスには運転手と乗客以外になんとバスガイドが乗っている。

このガイド嬢、残念ながら日本語はわからないそうだけど、韓国語のガイドもしているとかで韓国語は話せるそうだ。

そして、中国語と韓国語のチャンポンで沿道の説明をしてくれる。

山の高さが何メートルあるかとか、山を越えると花蓮県から台東県になるのだとか、我々三人に対して説明してくれる。

私はその通訳を担当する。

30分ほどで東海岸の寧埔と言う集落へ下る。

海岸線は寒々として、灰色をした大きな波が打ち寄せている風景は私が考えている台湾東海岸とは別物で、まるで冬の日本海かオホーツク海のようだ。

集落も小雨にけぶって色がなくモノクロームの世界。

そんななかにあって、ところどころに黄色い花を咲かせている畑が見える。

そこだけが色が着いている感じで印象的。

バスガイド嬢にこの黄色い花が何なのか教えてもらうと、「太陽麻」とのこと。

太陽麻とは言っても、麻の仲間ではなくマメ科だそうだ。

あとで調べてみたら、これを栽培して収穫を期待するものではなく、土地改良に使うもので、輪作の合間に植えるらしい。

長濱郷公所という村役場前でバスを降りる。

一耕食堂近くには安通温泉から乗ってきたバスは停車しないそうで、ここが最寄りのバス停となる。

最寄りと言っても食堂までは1キロ以上の距離があり、和夫妻に歩いてもらうにはちょっと遠い。

これもあてにならないけど、20分後くらいあとで一耕食堂近くへ行くバスが来ることになっている。

それまだの間にセブンイレブンを覗いたり、トイレを借りたりする。

バス停の隣に黒糖を売る小さな店があり、覗いてみる。

このあたりでサトウキビの栽培が盛んなのかどうかわからないけど、この店では手作りの黒糖を販売しているとのことで、和女さんは土産用にと黒糖を買う。

この店の女主人も愛想が良く、いろいろと話しかけてくる。

そして、我々がこれから一耕食堂へ行くためにバスを待っていると言ったらば、その食堂とは友達だから妹の車でそこまで送らせるという申し出を受ける。

その妹さんの車は小さい車で我々3人がなんとか乗り込める程度のサイズ。

荷物やカバンも抱えるようにして座らなくてはならない。

そんな車を妹さんは荒っぽい運転をする。

急発進して、タイヤを軋ませてUターン。

別に機嫌が悪くてそんな運転をしているのではなく、どうやらイキがっての沙汰のようだ。

「どうだ」と、つまりは自慢したいだけ。

そんな運転なのですぐに一耕食堂へ着いてしまう。

ところがどうしたことか、一耕食堂では予約してあるはずの私たちのテーブルが用意されていなかった。

前日にも予約の再確認をしていたのだけれど、どうしたことだろう。

どうもオーナーは私たちの予約を夕食での利用と勘違いしていたらしい。

スマホで予約のやりとりのメッセージを見せて誤解が解け、急遽テーブルをしつらえてもらう。

一耕食堂はアミ族の郷土料理をアレンジした創作お任せメニューで有名らしい。

値段はランチで一人600元と安くない。

店内には私たち以外に若いカップルが二組来ていた。

アミ族の料理素材として豚肉を漬けて発酵させたりしたものや、近海でとれるトビウオを使ったものなどが懐石風というかコースで供される。

一品一品運んでくる前にオーナーがその料理の由来などの講釈を述べる。

[お寿司みたいなお米の上に発行した豚肉がのっている]

残念ながら私の中国語力ではどんな説明をされているのか聞き取れない。

どれも珍しくはあるが特別美味しいという訳ではない。

そんな中で南蛮カラスウリのスープを和女さんは気に入られたそうだ。

特に南蛮カラスウリにはトマトの何倍ものリコピンが含まれているというのが響いたようだ。

昼食後にバス停近くの地域物産センターのようなところでバスを待つ間、和女さんは南蛮カラスウリの入った商品を探される。

食堂で袋入りの南蛮カラスウリ入りスナックが売っていたが、オーナーから「物産店に行っても売ってるよ」と言われていた。

しかし、店の中を探してみたけれど同じようなものは売っていない。

こりゃ私がひとっ走り食堂まで行って買って来るべきかと考え始めたところ、隣のセブンイレブンに売っていると店員さんが教えてくれた。

セブンイレブンなら全国チェーンで、台湾のどこでも買えてしまうものなのかもしれない。

和女さんは南蛮カラスウリ・スナックをまとめ買いされていた。

なお、南蛮カラスウリは台東の特産品で木虌果と呼ばれているらしい。

タイのピサヌロークでも時々見かけるが、スナックになっているものは見たことがない。

バスが来るまで霧雨が降り、風が吹く中、バス停に立って待つ。

気まぐれなバスを待つというのは、引率側として肩身が狭い。

早く来てくれよと願うばかり。

和男さんが「あ、あれバスじゃない」と遠くを指さすけど、それは団体観光バスなので止まってくれない。

じっと我慢の子で、ひたすらバスを待つ。

実際には15分程度しか待ってなかったかもしれないけど、とても長く感じた。

花蓮方向へのバスは二階建てのように大きなバスだったけれど、乗客はほとんど乗っていなかった。

そして、ローカルバスだからかバスの乗り心地はあんまり良くない。

このバスも乗車時間はそれほど長くなく、台東県と花蓮県の県境にある静浦という集落まで乗る。

この静浦でバスを乗り継ぐことになっていて、乗り継ぎ時間は一時間近くある。

バス停前には立派な建物の郷土資料館兼物産館がある。

事前情報では、この中でアミ族の織物の展示があったりカフェがあったりして、手工芸好きの和女さんに喜んでもらえるはずだった。

しかし、なんともケシカランことに、この建物が閉鎖されている。

どこからも中へ入れない。

開いているのはトイレだけ。

このあたり、秀姑巒渓という川の河口に面していて、もともとは景色の良いところ。

この川は急流でラフティングでも有名。

しかし、今日は赤いアーチ形の綺麗な橋が雨に濡れているだけ。

橋の上を水溜りの水を跳ねながら車が走り去っていく。

バス旅は天気が悪いととても惨めだ。

建物の軒先を借りて雨宿りする。

[雨にけぶった景色も悪くないけど、とにかく寒い]

3時過ぎ、花蓮行きのバスがやってくる。

これも大きなバスだけど、我々以外に乗客がいない。

そして、やはり乗り心地は良くない。

小さな集落を抜け、海岸線に沿った峠道をクネクネと登る。

眼下に太平洋が見える。

相変わらずの時化模様。

並みが岩に砕けて、白い飛沫が飛び散るのが見える。

寒さから解放されたからか、和夫妻は揺れるバスの中で白河夜船。

花蓮の街に差し掛かるころにはもう暗くなっていた。

町中のバス停にもひとつひとつ止まり、乗客の乗り降りがある。

信号も多くて、花蓮駅前への到着はスケジュールより30分ほど遅れた。

台北へ向かう特急まで乗り換え時間はあまりなかったので、トイレだけ済ませてホームへ向かう。

以前の花蓮駅よりまた大きくなっていて、電車の乗り場がどこなのか少し迷ってしまう。

発着する電車の便数が多く、これまた昔の閑散とした花蓮駅とは印象が大きく変わっている。

ホームにも人が多い。

まるで都会の駅と変わらない。

台北へ向かう特急はまた新型自強号で、先にも書いたけど騰雲座艙というグリーン車相当の特別車両。

普通車よりも3割くらい割高だけれど、電車賃そのものが日本と比べたらまだまだ割安なので、台北までの切符代は796元ほど、日本円でも4,000円に満たない。

しかもお弁当と飲み物のサービスも付いている。

そのお弁当だけれど、これまた奮起湖弁当と似たような弁当で、どんぶり飯風にご飯の上におかずが何品か乗っかている。

メインは排骨と言う大きな豚のスペアリブ。

私のは素食と呼ばれる精進料理なので、豚肉の代わりに肉に似せた豆腐の加工品が乗っかっている。

飲み物は韓国製スターバックスの缶コーヒー。

味の方は、これまた特別旨いというほどではなく、また昔みたいに油の臭いで食べる前から胸焼けしてしまうということもなかった。

[素とあるのは精進料理のこと]

和男さんは「揺れる乗り物の中では良く消化ができないんだ」と言われて、弁当を半分くらい残された。

そのまま捨ててしまうのはもったいないので、「それ、私が食べていいですか」とお伺いを立てる。

人が食べてた食べ残しを、他人が食べるなんてNGを出されそうだけれど、「どうぞどうぞ」と快く弁当箱を回してくれた。

これで1週間ほど夫妻と一緒に旅してきたけれど、この弁当をいただいてもう家族の一員みたいに思ってもらえているのかなと嬉しくなった。

台北までの車中は、外は暗いから、車窓からは何も見えない。

トンネルも多いはずだけど、それもさっぱりわからない。

台北まで2時間足らず。

昔と比べると格段に速い。

騰雲座艙のシートはゆったりしていて快適だけど、むかしの汽車の方が情緒はあった気がする。

台北駅の一つ手前、松山駅で下車してしまう。

今夜の宿は、汐止区にある富信大飯店と言う大きくて新しいホテル。

汐止区は台北の東側にあり、汐止駅と言う電車の駅もあるけれど、この特急は停車しない。

その先の松山駅まで乗り越して、そこから通勤電車に乗り換えて南港駅まで戻った。

南港駅は地下駅になっていて、地下1階のようなところにタクシー乗り場があった。

台北もまだ雨が降り続いているからだろうけど、タクシー乗り場には行列ができていた。

和夫妻とは台北の夜市でも行こうかと電車の中で話したりしていたが、すでに時刻は8時になっているし、小雨も降り、荷物もありなので、駅からホテルへタクシーで直行となった。

富信大飯店は今回の旅行で唯一ホテルらしいホテルだった。

台北のホテルとしては比較的手ごろな金額だけれど、汐止という中心部からはちょっと離れたところにある。

今夜はここに寝るだけで、明日の朝早く空港へ向かうのだから、立地はあんまり問題ではない。

しかし、和男さんは駅弁をほとんど食べていないし、お腹もすいているだろうから何か食べさせたいのだけれど、ホテルの周辺には飲食店もない。

それに外は雨が降っている。

和女さんはチャーハンが食べたいというので、コンビニへ夜食になりそうなものを買い出しに行って届ける。

12月17日 (日)

朝6時にはチェックアウト。

ホテルらしいホテルで快適に眠れた。

今日が最終日で、あとは空港へ和夫妻を見送るだけ。

和夫妻は台北市内の松山空港からの羽田行き。

私は昼過ぎに桃園空港からのバンコク行き。

[ホテルのロビーで和夫妻と一緒に]

松山空港まではタクシーに乗る。

昨日もタクシーに乗ったけれど、台北のタクシーは大型の車が多い。

昔は小さな車ばかりだったけど、台湾も豊かになって、大きな車があたり前になっているのかもしれない。

タクシーの色はどれも黄色。

ホテルから空港まで直線距離だと近いはずだけど、あちこちクネクネと曲がったりしながらで、運賃は300元少々。

このタクシーの運転手はずっと無言のままだった。

松山空港の国際線カウンターは小さくて、行先も羽田、ソウル、上海くらいしかないようだ。

それでも中華航空の羽田行きカウンターには行列ができている。

並んでいる人に日本人はいないみたいだ。

和女さんは空港内の土産物店でパイナップルケーキを何箱も買われていた。

いろいろなメーカーが並んでいるけど、だいたいどこもひと箱が数百元もする。

台湾土産として人気だからなんだろうけど、随分と高いなぁと感じる。

和夫妻とは手荷物検査場前で別れる。

そして私は桃園空港へバスで向かう。

1週間の台湾旅行、とっても楽しかった。